お知らせ

2022.6.22

老年医学の第一人者が教える、老いとの上手な付き合い方と受け入れる極意。『老いが怖くなくなる本』

この記事は掲載から10か月が経過しています。記事中の発売日、イベント日程等には十分ご注意ください。

キーワード: 老後 健康 ヘルスケア 認知症 うつ病 がん 恋愛 生き方

要注意は65歳のリタイア年齢だ。

認知症、老人性うつ、がん、といった病に加え、金銭問題に孤独との闘い・・・。

長い老後を「老い」とともに生きることになる我々に、渦巻く不安は後を絶たない。

定年後に第2の人生が始まるといっても、老化によって体が衰え、頭の働きも鈍っていくのであれば、不自由になること、できなくなることが増えていくのは仕方ないことだ。

人生100年時代といわれる現代、長生きはできても、人の世話になって生きる不自由な期間が増えるだけなのではないか。

第2の人生のスタートからゴールまでが長くなればなるほど、老化は、より切実で心配な問題になってくる。

長生きなどしなくていいという声さえ聞こえてくる。

しかし、そこには大きな誤解がある。

高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたり医療現場で高齢者とじかに接してきた著者によると、「老いることは、それほど怖くもないし、つらいことでもない」という。

ただ、老後の人生を楽しんでいる人がいる一方、つらそうに生きている人がいるのも事実。

二者を分けるものはなんなのか。

«実際、「老い」というものを臨床の現場で長年見ていて実感するのは、老いには「闘う」と「受け入れる」の2つの段階がある、ということです。

今の時代、80歳になるくらいまでは、ある程度老いのスピードを遅らせることは可能です。つまり、老いと闘うことができる。一方でやり方を失敗すると一気に老化が進んでしまう。そんな境界線上にある要注意の年齢が65歳のリタイア年齢なのです。

80歳を過ぎると、老いを減速させようとしても、それがかなわなくなっていきます。老いに抗えなくなったときに肝心なのは、頑張って闘い続けることではなく、次の段階を用意しておくこと。つまり、受け入れる段階に入るわけです。

楽しい老後を送れる人たちというのは、それぞれの段階において、上手な闘い方、上手な受け入れ方を実践しているのだと思います。また「闘う」「受け入れる」の2つのバランスもいいのでしょう。

では、どうすれば老いと上手に闘い、老いを上手に受け入れられるのか。

本書では、老いと闘いつつも、老いを受け入れていくためのヒントを、私自身の専門である医学の知識と、長く老年精神医療に携わってきた心の臨床の経験に基づいてお伝えしていこうと思います。»

(本書「はじめに」より)

【本書の主な内容】

・ 認知症が進めばストレスから解放される

・ ワンパターンで受動的な生活から脱却する

・ 愚痴酒だけは避けよう

・「恋愛感情」が体も脳も元気にさせる

・「1日1発見」を日課にする

・ 人との会話が最高の「脳トレ」

・ 現役時代の価値観なんてさっさと手放そう

・ 過去の実績や金に執着しない

・ 老後は「我慢解禁」のとき

・「財産」は自分の人生で使い切れ!

老年医学の第一人者が人生100年時代の幸せな生き方を伝授。

老いにまつわる数々の不安に答えるとともに、いつまでも若々しくいたいという願いに応える。

〈目次〉

第1章 認知症に脅える必要はない

第2章 「老人性うつ病」だけには気をつけろ

第3章 命短し恋せよシニア

第4章 前頭葉を刺激する頭を使い続けるヒント

第5章 高齢期をよりよく生きるために

第6章 幸せな老いは必ず迎えられる

著/和田秀樹

【著者プロフィール】

和田秀樹(わだ・ひでき)

1960年大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、高齢者専門の総合病院・浴風会病院精神科、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、国際医療福祉大学大学院教授。川崎幸病院精神科顧問。和田秀樹こころと体のクリニック院長。老年精神医学専門の医者として、30年以上にわたり、高齢者医療の現場に携わる。

★ こちらもオススメ!

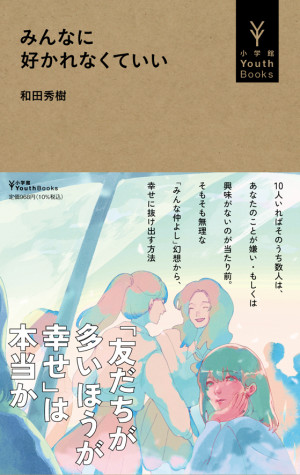

「友だちが多いほうが幸せ」は本当か? 和田秀樹著『みんなに好かれなくていい』

「人生に引退はない」84歳現役ビジネスマン出井伸之が説く、後半生のキャリア論。『人生の経営』

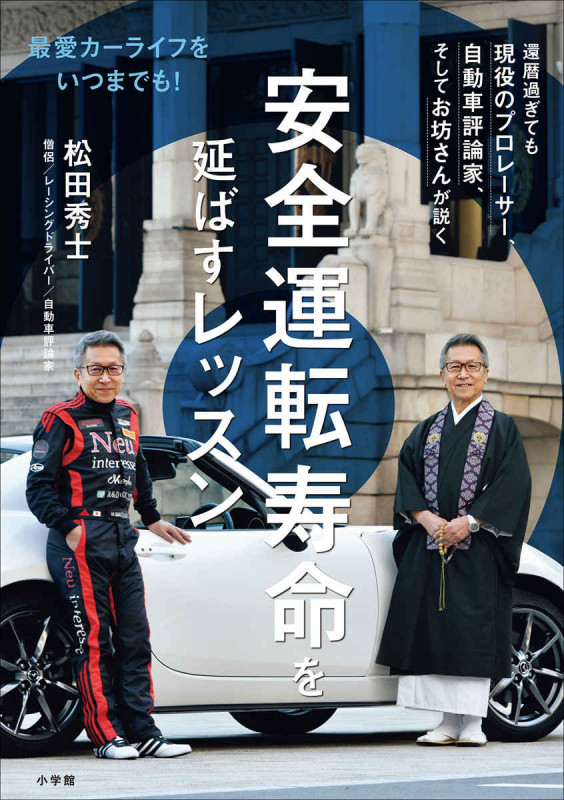

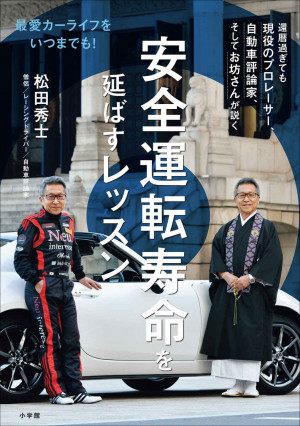

65歳のプロレーシングドライバーが教える『安全運転寿命を延ばすレッスン』

ドヤ街の希望と理想だった男が教えてくれたこと。『マイホーム山谷』

関連リンク