お知らせ

2021.10.28

人はこうして死んでいく。「死の本質」に迫る!『無知の死』

この記事は掲載から10か月が経過しています。記事中の発売日、イベント日程等には十分ご注意ください。

キーワード: 社会 宗教 生き方 死生観 安楽死

超長寿社会における幸せな最期の迎え方

新型コロナウイルスの猛威で、それまで元気だった人が突然亡くなるケースが見受けられる。

コロナに限らず、人間は脳疾患や心疾患、事故などによってなんの心の準備もできていないままに命を落とすことも珍しくない。

またがんなどの重篤な病で余命宣告を受けた人も多いだろう。

そして、自分の命が限りあるものであることを理解しているものの、いざとなると動揺するケースも多い。

死は誰にでも平等に訪れるものである。

しかし、その本質を知らないから異常なくらい死を恐れる。

意外に、私たちは死というものについて知らない。

多くの人がどのように死んでいくのか。

そして、自分が将来においてどういう形で死ぬのかが分かっていないのだ。

それを知ることは、死の恐怖から解き放たれる第一歩である。

死にまつわる問題を抱えていく上で、その一歩を踏み出すことの意味は限りなく大きい。

「善き死」とは何か。

ベストセラー『葬式は、要らない』などで知られる宗教学者が、多くの人が知らない「死の本質」を明かす。

«私たちは死を見つめるとともに、生を見つめる必要がある。べらぼうに長くなった人生を生かしておくための方法とは何なのか。それをじっくりと考えておく必要がある。

十分に生き、自然に死んでいく。それこそが、仏教的に言えば、往生であり、悟りを開いて解脱することである。

それは、私たちが縁のなかに生きているということでもある。私たちは決して無縁ではない。無縁でなければ、無縁死を遂げることもないのである。»

(本文より)

こちらは本書の内容の一部です。

■ 知の巨人・立花隆氏の死が示唆するもの

■ 橋田壽賀子氏が望んだのは「自然な死」

■ 森鴎外は娘を安楽死させる寸前だった

■ 突然死の割合は約11パーセント

■ 孤独死を過度に怖がらなくてもいい

超長寿社会となった現代は、幸せな最期の迎え方について、じっくりと考える時間的な余裕を与えてくれる。

そして、死の本質を知ることで、安らかな死というものに辿り着けるのである。

〈目次〉

第1章 人はどうやって死んでいくのか

第2章 死は別れのとき

第3章 死生観の根本的な転換

第4章 安楽死をめぐって

第5章 なぜ日本で安楽死は認められないのか

第6章 在宅ひとり死は可能なのか

第7章 孤独死は避けられるのか

第8章 改めて死を見つめる

著/島田裕巳

【著者プロフィール】

島田裕巳(しまだ・ひろみ)

1953年生まれ。東京大学文学部宗教学宗教史学専修課程卒業。同大学大学院人文科学研究科修士課程修了、1984年、同博士課程満期退学(宗教学専攻)。宗教学者、作家、東京女子大学非常勤講師、放送教育開発センター(現メディア教育開発センター)助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員を歴任。NPO法人葬送の自由をすすめる会前会長。

★ こちらもオススメ!

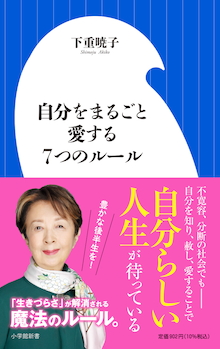

希薄なつながりに縛られた生き方から抜け出すには?『自分をまるごと愛する7つのルール』

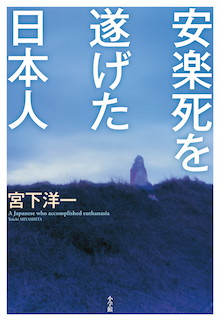

安楽死はなぜ「希望」なのか――スイスに渡った彼女の選択 『安楽死を遂げた日本人』

佐藤愛子さん、最後のエッセイ集『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』、世代を超えて愛された『増補版 九十歳。何がめでたい』2冊たちまち大重版!!

貯蓄ゼロでも不安ゼロな社会を実現する方法がある!『どうせ社会は変えられないなんてだれが言った?』

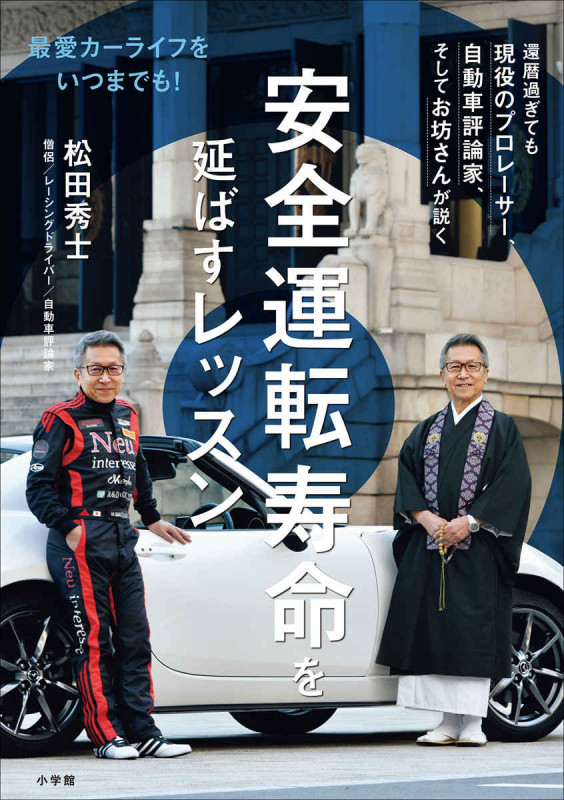

65歳のプロレーシングドライバーが教える『安全運転寿命を延ばすレッスン』

関連リンク