お知らせ

2021.2.13

『つかふ』を徹底考察した、鷲田清一ワールド全開の哲学エッセイ!

この記事は掲載から10か月が経過しています。記事中の発売日、イベント日程等には十分ご注意ください。

キーワード: エッセイ 哲学 アート ヴァルフガング・ティルマンス

「つかふ」をもういちどわたしたちの暮らしにたぐり寄せる。

「つかう」という言葉の様相をさまざまな観点から考え抜いた一冊。

道具をつかう、出汁につかう、楽器をつかう・・・・・・、同じ「つかう」でも、その意味はさまざま。

この単語を契機に、意味を探り、使われ方の変遷を辿り、哲学はもちろん、民俗学、芸術学、料理本まで関係書物を渉猟し、考えを深めていきます。

著者は、2015年4月から朝日新聞の朝刊に「折々のことば」を連載中の、現代哲学の第一人者である鷲田清一氏。

«「つかふ」という語にはさまざまな表記がある。「使ふ」だけではなく、「仕ふ」もあれば「遣ふ」というものもある。「仕ふ」はだれかに仕えるということ、奉公や奉仕といった意味だし、「遣ふ」は「遣わす」というふうに他動詞として用いることが多いが、要するにだれかを自分の名代として送ること、つまりは「遣(や)る」である。いずれも人を「つかふ」ことでありながら、他者を「道具」や「手段」として使うこと以上の意味をもつ。

いつごろからだろうか、「人を使う」「人の体を使う」といった言い回しに、わたしたちはつい眉をひそめるようになった。人を物のように扱うそのふるまいを、「無礼」とか「人権侵害」だと受け止めるようになった。それこそ「人をこき使う」とか「人使いが荒い」といったふうに。「つかふ」という語が妙にやせ細ってきたのである。

〈中略〉

笑いの充満する《応援》の場で「使う」「使われる」という語がにこやかに行き交う。そこには、使用する者が使用させる者を(おのれの利のために)手段として用いる、簒奪する、搾取するといった一方向の「利用」ではない、相互の応じあい、支えあいが屈託なくいとなまれている。単方向にやせ細ったのではない、膨らみのある双方向の関係。そのような広やかな「つかふ」をもういちどわたしたちの暮らしにたぐり寄せたい。そんな思いで、わたしはこの論攷(ろんこう)を書きついだ。»

(本書「はじめに 使い、使われて」より)

本書では、「つかう」を介して人はどのように、ひとと、社会と、世界と拘わっているのかを考察。

ひとをつかうから始まり、道具の使用、民芸での意味の変遷、多種多様な身体用法、武道でのかけひき、保育・介護の場面での展開、ペットとのつきあい、ひとと楽器の関係など具体的な場に即して、徹底的に考え抜いた、鷲田ワールド全開の哲学エッセイです。

«人は物だけでなく他の人も使うが、それは簒奪や搾取ばかりではない。おんぶしてもらったり、凭れさせてもらったりもする。人びとはたがいのそうした深い依存、深い交感から身をもぎ離して、それらにじかに触れることを怯えるようにさえなっている。いってみれば、存在の《萎縮》である。»

(本書「おわりに」より)

カバー写真と文中には、現代写真の先端で作品を発表し続ける、ヴォルフガング・ティルマンスの写真を採用。

アートにも親和性の高い一冊です。

〈目次〉

はじめに 使い、使われて

Ⅰ 「つかふ」の原型

Ⅱ 技倆――《用の美》から《器用仕事》へ

Ⅲ 使用の過剰――「使える」ということ

Ⅳ 「つかふ」の諸相(スケッチ)

Ⅴ 使用の両極

おわりに

あどがき

著/鷲田清一

【著者プロフィール】

鷲田清一(わしだ・きよかず)

1949年、京都生まれ。京都大学大学院文学研究科(哲学)博士課程修了。大阪大学教授、同総長、京都市立芸術大学理事長・学長等を経て、現在、せんだいメディアテーク館長、サントリー文化財団副理事長。主な著書に『モードの迷宮』(サントリー学芸賞)、『「聴く」ことの力』(桑原武夫学芸賞)、『「ぐずぐず」の理由』(読売文学賞)など。

★ こちらもオススメ!

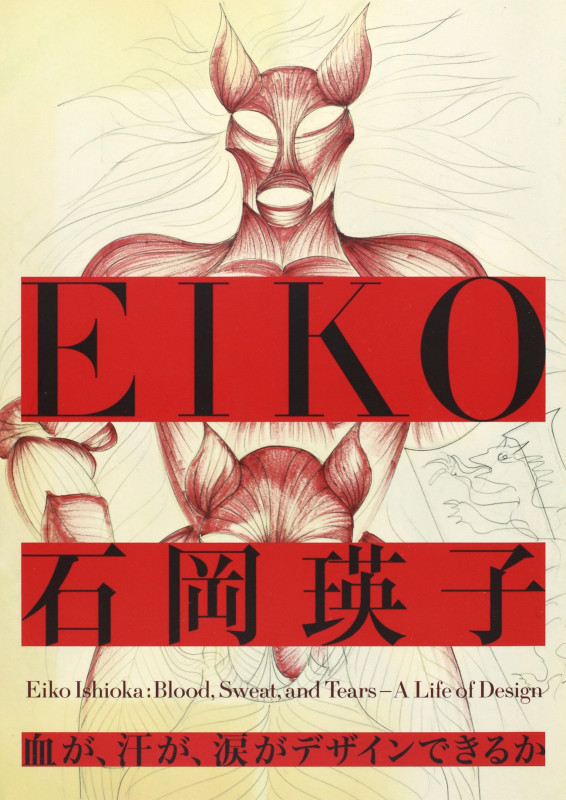

世界に衝撃を与えたアートディレクターの全貌!『石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか』

ベストセラー作家・藤原正彦を造った「昭和のメロディ」『我が人生の応援歌』

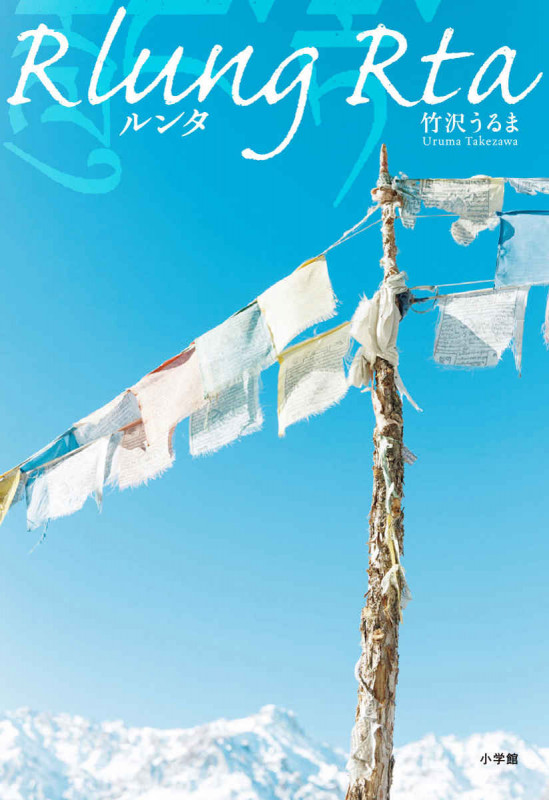

2つの旅と10年にわたる旅の記録が分断された社会を繋げる。『ルンタ』

読書メーター〝読みたい本ランキング〟1位! 希望ある新しい時代へ。『十の輪をくぐる』

関連リンク