お知らせ

2016.8.16

ジブリ、北野映画の名曲を生んだ思考回路のヒミツ『久石譲 音楽する日乗』

この記事は掲載から10か月が経過しています。記事中の発売日、イベント日程等には十分ご注意ください。

キーワード: 久石譲 宮崎駿 北野武 大林宜彦 ジブリ 音楽 クラシック 仕事術 小沼純一

あの映画も、このCMも、日本人の心に根をおろした音楽

宮崎駿監督映画

「風の谷のナウシカ」(1984年)

「天空の城ラピュタ」(1986年)

「となりのトトロ」(1988年)

「魔女の宅急便」(1989年)

「もののけ姫」(1997年)

「千と千尋の神隠し」(2001年) など

大林宜彦監督映画

「漂流教室」(1987年)

「青春デンデケデケデケ」(1992年)

「はるか、ノスタルジィ」(1992年)

「女ざかり」(1994年)

「この空の花―長岡花火物語」(2012年) など

北野武監督映画

「あの夏、いちばん静かな海。」(1991年)

「ソナチネ」(1993年)

「キッズ・リターン」(1996年)

「HANA-BI」(1998年)

「菊次郎の夏」(1999年) など

滝田洋二郎監督映画

「壬生義士伝」(2003年)

「おくりびと」(2008年)

「天地明察」(2012年)

山田洋次監督映画

「東京家族」(2013年)

「小さいおうち」(2014年)

「家族はつらいよ」(2016年)

これらの映画音楽を手がけられたのが久石譲氏です。ほかにNHKスペシャルのテーマやトヨタ、サントリーのCMなど、久石氏の音楽を聴いたことがない人はいないのではないか、と云っても過言ではありません。

そんな名実ともに日本を代表する音楽家である久石氏が、音作りや演奏活動から発想の源や思索の原点などについてつづったのが『久石譲 音楽する日乗』です。

‹‹僕は作曲家である。

まるで夏目漱石の『吾輩は猫である』のような気張った言い回しですが、それは作曲が僕の天職だ、と本当に思っているからです。

朝には何も生まれていないのに、夜にはあらたな楽曲が未完成ではありますがこの世に生まれてくる。もしかしたら、日本中、世界中の人が聴いてくれるかもしれない。まあそれは稀ですけど。

その無から有を生む作曲が本当に好きです。もう一度生まれ変わっても作曲家になりたい››

クラシック音楽を中心に、音作りや演奏活動について執筆。とくに近年、力を入れているクラシック音楽の作曲と指揮については、その難しさを含め、楽しさ、醍醐味、指揮してわかることなどユニークなエピソードが盛りだくさん!

また、クラシックを古典芸能にしないために、「今日の音楽」=「リアルタイムに作られている現代の音楽」を、できるだけたくさんの人に伝えたい、という格闘にも似た営為を、日常の何気ない思いもはさみながら描写しています。

「自分」や「自分の個性」なんてたやすく口にするものではない?

本書は当初、久石氏へのインタビュー取材をまとめる形で構成する予定だったそうですが、「自分の考えを伝えるのに、話すだけでは無理」だと判断して、氏が筆を取りました。

‹‹人間は言葉で考えます。作曲も構成など大半は言葉によって考えます。言葉に置き換えることであやふやな漠然とした思いがクリアになる››

音符を記すように書かれた文章は、さすが音楽家! リズムが心地よい。「振る」「伝える」「知る」「考える」「創る」の5章で構成された本書は、音楽エッセイでありながら、脳科学、哲学、社会問題など、その話題は多岐にわたります。理由は氏が世のなかの何事に対しても、自分なりの考えをもっているからです。第3章「知る」のなかで書かれた「昨日の自分と今日の自分は同じか?」というテーマには、そのことが如実に表れています。

‹‹近頃この「自分」やら「自分の個性」という言葉が巷に溢れている。特に若いスポーツ選手が好んでこれを使う。記者の質問に対して「自分のサッカーが」「自分のゴルフが」「自分のテニスが」できれば明日の試合に勝つと。二十歳やそこらで自分の○○ができればと言えるほど君たちのいる世界は浅いのかとちょっと言いたくなる。またそう言えてしまえる彼らはどういう教育を受けてきたのか? とも思う。これは「自分はまだ何もわからないが、練習してきたことを精一杯出し切って頑張る」が正しい。日本語教育が間違っているのか? ちなみに僕はこの歳になるまで「自分の音楽」などと言ったことがない››

「できるだけ話さないこと」を、特別に開陳!

つかめそうでつかめない「自分」とは何かを問い続け、「自分らしさ」を追求し続けている久石氏だからこその言葉です。一流とは何か? 無から有を生み出すために必要なこととは? この時代に作曲家としてできることは? とことん考え抜かれた見識には学ぶべきことが多くあります。

最終章の「創る」では、氏が信頼する音楽学者の小沼純一早稲田大学教授との対談で、「できるだけ話さないこと」を、特別に開陳しています。これはその一部。

‹‹映画が全体で2時間の長さとすると、音楽自体は40分くらい、沈黙も含めて2時間で構成することになります。音楽は時間の中に作っていくものだから、時間に対する感覚は非常に気にしています››

‹‹ポップスというのは極論すればラヴ・ソングだと思うのです。家族愛や友人愛も含めて。ですから範囲がひどく限られている。言葉も限られる。逆に言うと、可哀想だなあとも思ってしまう。アルバム4、5枚作ったらネタが尽きてしまうのじゃないかって››

「作曲をはじめたきっかけ」から「音楽と言葉の関係」「締め切り力」まで、貴重な内容が語りおろされました。

また、巻末には、30Pにわたる久石譲主要作品リストを収載。

久石譲氏のエンターテインメントがつまった力作です。

この作品は、2016年1月まで、小学館より刊行した「クラシックプレミアム」全50巻に掲載された「久石譲の音楽的日乗」を改題、加筆した上で、構成し直したものです。

第5章「創る」は、本書のために行なわれた対談をまとめたものです。

著/久石譲

関連リンク

-

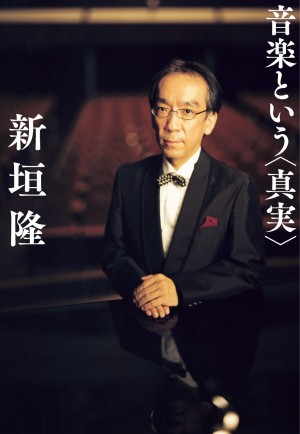

佐村河内守 VS 新垣隆、話題のドキュメンタリー映画『FAKE』と、新垣氏の自伝『音楽という〈真実〉』から浮かび上がるもの。

-

K-POPならぬNK-POP!? 「北朝鮮ミュージック」を手がかりに、"独裁国家の謎"に迫る! 『「音楽狂」の国』

-

どうして世界中が「SUKIYAKI」に夢中になったのか? 希望の歌の誕生秘話と、世界的大ヒットの秘密に迫る! 『上を向いて歩こう』

-

「ジャズ中毒指数」高めの方、必読! ホンモノのジャズファンは「ジャズ喫茶定番」から生まれる! 『厳選500 ジャズ喫茶の名盤』

-

オペラを切り口に、AKB48、EXILEから韓流ドラマまでエンタメの歴史をぶった切る! 『メロドラマ・オペラのヒロインたち』