家族が抱える闇と愛を描き、2020年夏に刊行して以来、大反響を巻き起こしているまさきとしか氏のミステリー『あの日、君は何をした』。

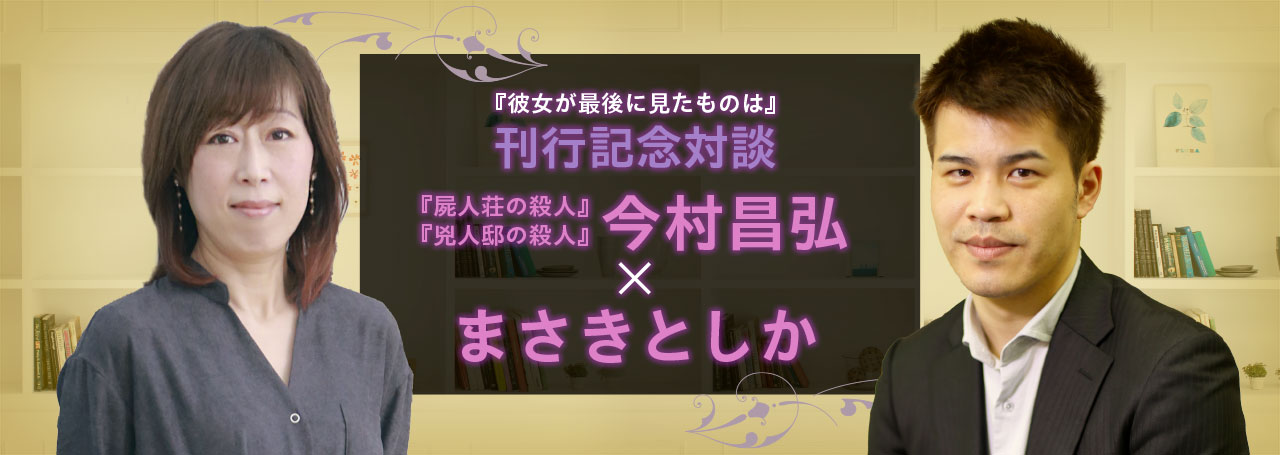

続編となる『彼女が最後に見たものは』を刊行するのを記念して、『屍人荘の殺人』シリーズが大人気の今村昌弘氏との対談を行った。

まったく違うアプローチでミステリーを執筆する二人の創作の原点、こだわりや哲学とは───。

意外な共通点もある人気作家の魅力に迫る。

構成/杉江松恋

まさき

「実は、『兇人邸の殺人』を

読んだ日の夜、

悪夢で目が覚めたんです。」

私は小説を書くようになるまでは、本とはあまり縁のない生活を送ってきて、ミステリー、中でも本格ミステリーと呼ばれるものは一切と言っていいくらい読んだことがなかったんですよ。

空間認識能力が低いので、丁寧な間取り図が書かれていても把握できないんです。

鍵を開けるトリックなどでも理解が追いつかないので、本格ミステリーは苦手なものというイメージでした。

なので、ずっと手をつけなかったんですけれど、今村さんのデビュー作の『屍人荘の殺人』がすごく評判になっていたので手に取ってみたんです。そして読み始めたら、この私が一気読みをしてしまって。

うわあ、本当ですか。

びっくりの連続でした。

まず、こんな状況を思いつく人がいるんだという驚きがありましたし、本が発売されてしばらくたっても、ネタバレ的な部分が口コミでも漏れていなかった。そのことにも驚きましたし、読者に愛されている本であり作家なんだ、と思いました。

そして、二作目の『魔眼の匣の殺人』になると、状況のクローズド・サークル(登場人物が閉鎖空間から出られなくなる状況)に加えて、心理面でもクローズド・サークルが成立して殺人が起きるというその着想にまた驚かされました。

最新刊の『兇人邸の殺人』はまた贅沢な造りで、追憶の場面だけでも長篇が三冊くらい書けそうじゃないですか。

前作までを読んだ人の期待をさらに上回る迫力とリーダビリティ、私のように間取り図が読めない人間でも(笑)楽しめるストーリー展開でした。

実は、『兇人邸の殺人』を読んだ日の夜、悪夢で目が覚めたんです。こんなに作品世界の影響を受けたんだ、とそこでも驚きました。

嬉しいです。私も『あの日、君は何をした』の文庫本が近所の書店で大展開で陳列されているのを見て関心を抱いていたんですが、期待しながら読んでみたら、もう予想にたがわず、のめりこんでしまう作品でした。

今、まさきさんがミステリーをあまりお読みになられないとおっしゃったんですが、そういう方でも絶対に楽しく読める。

本格ミステリーを書いていますとどうしても、人が思いついたことのないトリックとか犯人当てのロジックを入れたいという考えに頭が向かっていく。そういう部分を読みにくいと感じる方もいらっしゃると思うので、ちょっと綱渡りではあるんです。

まさきさんの作品はそれとは真逆で、事件の奇矯さにはまったく依存していない。登場人物に、ああ、この人には絶対悲惨な運命が待っているんだろうな、とか思いを巡らせながらどんどん読んでしまう。事件に派手さはないけど、それが身近に感じてしまう理由であり、リーダビリティにもつながっている。

最後、どんな結末を迎えようとも、すごく心に残る作品だなと感じました。

こういう作品は、途中の経過を書くのが難しいと思います。最後に明かされる真相を読んだときに全体の絵柄ががらっと変わるというのが作品の醍醐味なので、そこに至るまで、一つひとつの事実をどうやって見せていくかが勝負所だと思うんです。

そこに三ツ矢という癖のある刑事を出すことで、バディものとしても楽しんで読めるように配慮されている。

ありがとうございます。

今村

「読者を不安にさせたり、興味をかき立てたりするような情報をこまめに配置することには常々気をつけています。」

お話を伺っていて、お二人ともいかに読みやすさに配慮されているかということを感じました。

まさきさんの新作『彼女が最後に見たものは』は『あの日、君は何をした』からさらに踏み込んで、登場人物が実に複雑な動きをしていますが、それをスピード感を失わないように書いておられる。

その点では前作以上に圧倒されますね。

大切にしているのは、登場人物にリアリティを持たせ、かつ読者の方に最後まで読んでもらうために物語に変化をつけることです。

プロットの段階では、刑事である三ツ矢や岳斗は一切出てこないんです。三ツ矢がどうやって犯人にたどり着くのかまったく決まっていないし、私自身わからないまま手探りで書き始めます。

書きながら、この場面は三ツ矢だったら何が気になるのかな、などと彼と一緒に考えていくイメージです。

なので、三ツ矢刑事、お願いだから事件を解決してね、と祈りながら書いています。

今村さんの『兇人邸の殺人』はデビュー作から続く剣崎比留子と葉村譲の二人が活躍する作品ですが、今回はクローズド・サークル内での生き残りということに加えて、コンビの紐帯を書くということが物語の柱になっていると感じました。

『屍人荘の殺人』を執筆した際は、これまで本格ミステリーを読んできた中で、自分がこのジャンルについて奇妙だと感じたことを解消するような気持ちで、比留子という探偵に事件に関わらざるを得ない理由、行く先々で事件が起きてしまうという特殊な体質を持たせたんです。

それがシリーズになったことで逆に作者が苦しめられることになりました。そんな危険がわかっているのに、なぜ比留子は事件に関わろうとするんだという(笑)。

それでちゃんと理由を書くべきだということに気づきまして、『魔眼の匣の殺人』のときは、周囲の人たちが自分を殺そうとしてくる危険があるので、それを回避するという目的を彼女に持たせたんですね。

その流れで『兇人邸の殺人』では、彼女だけではなくて、助手である葉村についても考えようと。

一般人である彼を事件に巻き込んでしまうことについて、比留子はどう考えているかということですね。

その二人の関係に答えを出す物語にしようと最初に決めました。

なので他の登場人物たちも、二人が考えを固める際の後押しになるような人物配置にする必要がありました。

今回は醸し出されるスリルも相当のものがありました。そこも創作の力点を置かれている箇所ですよね。

僕自身もミステリーを読み始めるのがすごく遅かったこともあって、謎が提示されてそれが解かれるという形式だけだと自分自身が満足できない部分があります。

ミステリーファン以外は特にそうだろうと。

どんどん先に進みたいという読者に向けて配慮する必要がありますし、物語がどういう着地を迎えるかということも大事だと思うんです。

スリルということで言えば、『兇人邸』では発生した危機的事態の性質で、登場人物が昼間安全になりすぎてしまったんですね。

それで、自分たちの中に殺人犯がいるかもしれないという疑念を出すタイミングなどを、ゲラを見ながら直していきました。

先ほどのまさきさんのお話にもありましたが、読者を不安にさせたり、興味をかき立てたりするような情報をこまめに配置することには常々気をつけています。

まさき

「事件や出来事、人間関係でも、わからない部分、隠れている部分を探っていきたい」

まさきさんの『彼女が最後に見たものは』は、松波郁子という女性が中心になる小説です。

彼女が心の中に描いていたことは何かということが物語の中では重要になるのですが、郁子だけではなく、作品にはその気持ちを知りたくなる登場人物がたくさん出てきます。

こういうキャラクターの造形や人物配置はどのようにされているんでしょうか。

『彼女が最後に見たものは』のもとになっているイメージは、かなり前から頭のなかにありました。

雑草が生えた川辺で、ひとりのホームレスらしき年配の女性が行き倒れているという光景です。きっと彼女を見た人は、こんなところでひとりで死んでしまうなんて可哀想、と思うだろうけれど、

彼女の人生が可哀想かどうかは彼女にしかわからないのにな、と。

3年半ほど前、担当編集者と最初に打ち合わせしたときにそのイメージを伝えたのですが、そのときは『あの日、君は何をした』を書きました。でも、ずっと頭のなかにあって今回につながりました。

松波郁子が登場する場面はそれほど多くはないんですが、他の登場人物を書くことによって彼女の心中や生涯が浮かび上がるようにしたいと思いました。

育児放棄や貧困の問題など、現代を語る上で見逃せない事柄が織り込まれているのも作品を通じての特徴になっていますね。

特に意識して社会問題を書こうとはしていないんですが、今はニュースを見ただけでその背景までわかった気になってしまう風潮だと感じています。

そこに違和感があるので、簡単にはわからない背景を書きたいとは思っています。

事件や出来事、人間関係でも、わからない部分、隠れている部分を探っていきたいです。

犯人に損得勘定のような動機を作る傾向が自分にはあると思っています。

というのは、犯人当ての小説だと動機はあとからどうとでも作れてしまう。犯人を特定するロジックを決めてから、犯人がそういう行動を取らざるをえなかった合理的な理由を後からはめこむということですね。

ただ、現実の捜査では、いくら犯行機会があってもその人に動機がなかったら警察は動かない。

そこが逆転しても成立する小説ジャンルだとは思いますけど、ロジックで犯人を捕まえようとしているんだから、動機についてもロジックはおろそかにしてはいけないですよね。

まさきさんが他人の心理をわかった気にならないようにするとおっしゃいましたが、僕もそこは安易に考えないようにしたいと思います。

まさき

「2作目の『熊金家のひとり娘』からミステリー要素のあるものを書くようになりました」

お二人の創作作法は違うのに、ミステリーという同じジャンルの中で活動されていることで、少しずつ共通項が見えてくるところが読者としては興味深いです。

ここで、お二人の作家以前の背景についても少し伺いたいのですが。

僕はさっきも申し上げたとおりミステリーを手に取った時期は遅いんです。

中学生になってから自分のお金で本を買うようになった後は、ライトノベルを中心に読んでいました。

特にすごい主人公が活躍する小説、たとえば夢枕獏さんの『陰陽師』のような作品でした。

そのときの面白かった感覚が今も残っているから、

シリーズものだったら、ちゃんと主人公たちが活躍してストーリーが着地するというものが自分でも書きたいんです。

私は学校の成績は悪かったんですが、作文の点数だけはよかったんです。

高校・大学時代はまったく本を読まなかったんですけど、生きていくためには何かを書くしかないだろうと考えて、カルチャースクールの創作教室に通ったんです。そこでデビュー前の小説家の朝倉かすみさんと同じ生徒として出会いました。

朝倉さんとは創作教室を辞めた後もメールのやりとりをしながらお互いの小説を読み合ったり、新人賞への応募などの報告をしたりしていました。

もう20年くらい前のことですが、その経験は私の基盤になっていると思います。

私はもともと純文学志向だったんですけど、宮部みゆきさんの『レベル7』を読んで、世の中にこんな面白い小説があるのかと衝撃を受けて、そこからミステリー要素のあるものを読むようになりました。

桐野夏生さんの『柔らかな頬』が第二弾の衝撃でした。

私のデビュー作は純文学系の小説ですが、2作目の『熊金家のひとり娘』からミステリー要素のあるものを書くようになりました。

僕もさっき言ったような読書遍歴なので、ライトノベル向きだと思い込んでいたんです。

でも書いてみたら箸にも棒にもかからず。ミステリーも自分には書けないと思っていたんですけど、本格ミステリーと言われるものを読んでみたら、ああ、こっちのほうが自分にはしっくりくるな、と感じました。

一番好きだと思っているものが自分をうまく表現できるわけではないという難しさはありますよね。

すごく意外です。今村さんは生粋の本格ミステリーファンだと思っていたので。

いやあ、そんなことはないんです(笑)。

綾辻先生、有栖川先生の作品を読んで、ミステリーだからといって警察とか出してあちこち聞き込みをする必要もないし、決まり事の枠の中で自由に楽しめるんだということを知ったんですよね。

今村

「あの班目機関ってどうなるの、とよく聞かれるんですけど、『屍人荘の殺人』では何も考えずに書いちゃいました」

今村さんのプロットの作り方に関心があります。全体の構成もそうなのですが、詳細な間取り図や伏線として使うアイテムなどはプロット段階で決めているのか、それとも書きながら思いつくのかを知りたいです。

僕はかなり細かいプロットを作るので、そういうものは最初にほとんど決めちゃいますね。

プロットで困るのは、完成図を自分で知るためにプロットを組み立てているのに、その完成図がわからないとプロットが作れないという瞬間がたびたび訪れることです。

プロットを立てるときはノートにしたいことを書きだすんですけど、それがうまく組み合わさった完成図が見えず作業が進まない日がものすごく多いんです。それをなんとかほぐして組み合わせてみても、いざ書き上がったらやっぱり齟齬が生じていたりとか。なんとも人に説明しづらいやり方をしています。

逆に僕がまさきさんにお聞きしたいのは、人物関係などの組み立て方なんです。

『彼女が最後に見たものは』では相当複雑なことをしていらっしゃると思うんですが、最後に三ツ矢が、犯人がわかりました、と言った後で読者が思い描いていた世界が一変するような驚きがありますよね。

ああいう演出のために大事にされている感覚はどういうものかをお聞きしてもいいでしょうか。

私の作るプロットは今村さんのように緻密ではないんですが、人物の背景だけはしっかり決めています。

出身はどこで両親はどんな人だったとか、

小説の中に出てこないことでも自分がわかっていないと気持ち悪いんですね。

プロットの段階ではあらすじ的なものが決まっているだけで、あとは登場人物に寄り添って手探りで書いていきます。謎が解けるタイミングも、あ、ここかな、と書きながら感覚で決めています。

主人公の三ツ矢で気になるのはお母さんが殺されたという過去があることです。あの事件はどうするというようなことはもうお考えになっているんですか。

いえ、まだまったく。ただ、いずれは解明したいと思っています。

前作の『あの日、君は何をした』が初めての文庫書き下ろしだったのですが、

以前、朝倉かすみさんが「私だったら文庫書き下ろしはシリーズ化を狙う」とアドバイスしてくれたのを思い出して(笑)。

シリーズ化するなら、魅力的な中心人物が必要だと考えて、少し影のある三ツ矢というキャラクターが誕生しました。

三ツ矢の人物像を掘り下げていくうちに、この人は少年時代にとてもつらい経験をしていると感じたので、中学2年生のときに母親が殺されたという過去ができました。それも自然に出てきたものです。

そうなんですね。僕も、あの班目機関ってどうなるの、とよく聞かれるんですけど、『屍人荘の殺人』では何も考えずに書いちゃいました。つい、うっかり(笑)。

今回の『兇人邸の殺人』で第一シーズンの終わりというか、クローズド・サークルを興味の中心にした形は一段落すると思います。

今回のラストでは結構おおごとになりましたから、そろそろ警察や公安が絡んでこないとおかしくなりますし。

そういうところの橋渡しができるようなことを書いておく必要があるかな、と土壇場で実は思いついて。

班目機関は、最初から考えて書かれたのかと思っていました。

いえ、全然です。僕は割と行き当たりばったりなんですよ。

同じだ(笑)。今村さんと意外な共通点があってちょっと安心しました。

今回、自分と創作法の違うまさきさんの作品を注意深く読んで、お話を聞かせていただいて、とても触発される部分がありました。

これから自分も剣崎比留子シリーズ以外の作品も書いていくと思いますので、教えていただいたことはそのときにきっと生きてくると思います。ありがとうございました。

今村さんの『屍人荘の殺人』を読んだ後に、私でも本格ミステリーを読めるかも、と思って綾辻行人先生の『十角館の殺人』を手に取ってみたらとても面白かったんです。

あ、食わず嫌いだったんだ、と思って。今村さんのおかげで読書の幅を広げることができました。

今村さんは第一作からずっと注目され続けて、それなのに高いハードルを次々に飛び越えていかれるので、本当に見習わなきゃと思っています。今後ともよろしくお願いします。

いや、こちらこそです。

『兇人邸の殺人』 東京創元社 1,870円(税込) 『魔眼の匣の殺人』から数ヶ月後──。神紅大学ミステリ愛好会の葉村譲と剣崎比留子が突然の依頼で連れて行かれた先は、〝生ける廃墟〟として人気を博す地方テーマパークだった。園内にそびえる異様な建物「兇人邸」に、比留子たちが追う班目機関の研究成果が隠されているという。深夜、依頼主たちとともに兇人邸に潜入した二人を、〝異形の存在〟の無慈悲な殺戮が待ち受けていた。『屍人荘の殺人』シリーズ第3弾!